***

Album numérique à feuilleter...

Au siècle dernier, mes grand-parents, Lucie et Gaston HEDEL s’installèrent à Saint-Nazaire au début des années 20. Durant plusieurs décennies, Gaston sera marin

sur le paquebot « Espagne », reliant régulièrement Saint-Nazaire à La Havane. Ils habitent dans le quartier du Plessis une maison de ville que ma grand-mère aménagera avec des meubles Art Déco

qu’elle appréciait. Possédant encore quelques meubles acquis à cette époque, je suis tenté de lier ces souvenirs d’enfance à ma fascination ultérieure pour la photogénie de l’architecture Art

Déco.

En 1948, je suis donc né dans cette maison miraculeusement épargnée dans une ville détruite à 80 % par la seconde guerre mondiale.

Quelques années plus tard, j’ai beaucoup parcouru la ville en tenant la main de ma grand’mère Lucie, l’accompagnant pour faire les courses en centre-ville, par

exemple à « La Ruche », première supérette aménagée dans des préfabriqués provisoires. De ces nombreuses déambulations urbaines à travers les terrains vagues, les ruines et les multiples

chantiers de reconstruction, je garde en souvenir des paysages surréalistes, composés de décors chaotiques baignant dans une lumière « chiriquienne » produite par le proche estuaire de la Loire

et l’Océan Atlantique. Peut-être mes photos argentiques de murs et frontons dans les nuées réalisées plus tard constituent une restitution de ces images enfouies dans ma

mémoire.

Ma grand-mère Lucie incitait aussi ses petits enfants à lire ou feuilleter des revues pour ouvrir leur curiosité. Elle nous emmenait également au cinéma. Nous

avons assisté ensemble au lancement du paquebot « France ».

Un jour, âgé d’une dizaine d’années, j’ai eu envie de faire du modelage. Nous sommes donc parti tous les deux avec un seau dans une carrière à la sortie de la

ville pour en rapporter de l’argile. Surpris par des tirs de mine à proximité, dans cette carrière apparemment encore en activité, notre retour fût quelque peu précipité. Arrivés à la maison,

nous avons aménagé un plan de travail dans sa buanderie où je me suis appliqué les jours suivants à réaliser un bateau de pêche avec la terre glaise rapportée du bois Joalland.

Maintenant, cette grand’mère représente donc pour moi le désir d’ascension sociale et culturelle qui irriguait alors souvent les milieux ouvriers et

populaires dans l’entre-deux guerre et les années 50. Après mon père qui a pratiqué dessin, photo et cinéma en amateur, j’espère avoir comblé ses désirs par mon parcours personnel.

En septembre1970, au petit matin, un automobiliste m’a déposé devant la gare de Perrache, à Lyon. Pratiquant l’auto-stop, j’étais monté la veille dans sa voiture à la sortie de Toulouse. Roulant

toute la nuit pour traverser le sud de la France, une cordiale conversation lui avait donc permis de rester bien éveillé au volant.Au

Je n’étais jamais venu à Lyon. Je ne connaissais personne dans cette ville. J’avais quelques adresses en poche d’amis ou de parents de copains. L’une d’entre elles était l’adresse d’une «

communauté » située rue Romarin, au bas des Pentes. Au lever du jour, je prend donc la direction de la place des Terreaux, puis j’allais frapper à leur porte dans la matinée. C’étais déjà mon

premier contact avec le milieu marginal et libertaire lyonnais. En effet, j’y ai trouvé une effervescence certaine car se déroulait à ce moment là le procès de Raton et Munch, accusés en Mai 1968

de la mort d’un policier en lançant un camion vers les CRS sur le pont Lafayette. J’ai accompagné ces nouvelles connaissances à quelques audiences de ce procès médiatique en cours, au terme

duquel les deux prévenus furent finalement acquittés, après deux ans de préventive.

Dans cette ville, avec 1000 francs en poche, il me fallait aussi rapidement trouver du travail. Dans le hall du Progrès, j’épluchais dans les archives les offres d’emploi des dix derniers jours.

Après quelques tentatives infructueuses, j’intégrais le bureau d’études d’une agence spécialisée dans la conception et l’aménagement de bibliothèques publiques, halls d’accueil et divers

espaces de collectivités. Le travail ne s’est pas avéré très passionnant, mais mon passage dans cette agence fût pourtant déterminant. Parmi quelques collègues, il y avait deux dessinatrices à

temps partiel pour leur permettre de suivre simultanément des études à l’école des Beaux-Arts.

L’une d’entre elle était mariée avec un vendeur chez Badeau, un magasin spécialisé en matériel photographique. Aussi, quand j’ai voulu offrir quelques temps plus tard un appareil photo à ma

compagne d’alors, j’ai pût acquérir pour un bon prix un Icarex 35 de marque Zeiss dans ce magasin, sur les conseils avisés du mari de la collègue. Moi qui n’avais alors jamais pris de

photos, je n’ai pas résisté longtemps à l’attraction de cet appareil placé alors quotidiennement à portée de main, ce qui s’avéra être le début d’une longue aventure.

Peu après mon arrivée, l’autre collègue m’a proposé de m’initier au dessin en perspective, avec ligne d’horizon et points de fuite. Une technique qui m’a plût et quelques temps plus tard, elle

regretta sa générosité quand l’on se tournait vers moi chaque fois qu’il fallait produire rapidement une perspective d’ambiance soignée. C’est la maîtrise de cette technique qui fût

particulièrement apprécié dans les différents emplois que j’ai occupé ensuite dans des cabinets d’architecture intérieure.

Ainsi, durant les années suivantes, je gagnais ma vie en construisant des perspectives pour nier ensuite cette perception de la réalité au cours de mes déambulations dominicales à travers la

ville avec un appareil photo. Mes photos urbaines devenaient de plus en plus frontales et orthogonales, rejetant hors-champ ligne d’horizon et points de fuite. Devant ce constat, plus tard, je me

suis intéressé à l’histoire de la perspective pour découvrir que cette version que je préférais avait été découverte par un architecte florentin au XVème siècle. Elle a beaucoup été utilisée par

les architectes, designers et tout autre art appliqué. Par l’observation de nombreuses reproductions je constatais qu’elle était cependant quasiment ignorée par la peinture moderne. Celle-ci lui

préférait la version avec un seul point de fuite. Par exemple, dans une nature morte peinte par Cézanne sur une table, le bord de la table est parallèle à la base du tableau. Je n’en ai pas

trouvé la raison. Un historien remarquant toutefois : « A la Renaissance, pour la première fois l’artiste force les perpendiculaires visibles du plan de base à converger en un seul et même point

; la découverte du point de fuite est pour ainsi dire le symbole concret de la découverte de l’infini lui-même ».

Cela ne m’a pas empêcher de parcourir souvent les rues pendant des décennies, à l’affût d’images à composer avec mon appareil photo.

Parti de ma région natale pour découvrir mon époque et d’autres horizons, toutes ces découvertes lyonnaises m’ont pleinement satisfait et depuis je réside toujours dans cette ville.

Années 70… sortir avec l’appareil photo et déambuler en ville dés qu’il fait beau. Regarder, saisir des évènements insignifiants comme cette petite pousse d’herbe qui a réussi à s’extraire

d’une fissure dans l’asphalte, au pied d’un pilier métallique. Puis, lever les yeux pour observer ces murs ordinaires, déjà longés maintes fois. Photographier alors des frontons perdus dans les

nuages…

Mais, à la sortie du labo, cela donnait alors des images fades, sans relief et sans contraste. Pourquoi un ciel aussi pur et limpide à la prise de vue devenait-il aussi plat et peu contrasté sur

le tirage ? En réponse, on me suggère alors de mettre des filtres sur l’objectif. L’essai est concluant : effectivement, avec un filtre rouge, le ciel apparaît alors identique à la réalité,

dense, avec des nuages aussi joufflus que ceux peints par Magritte.

Ce filtre rouge restera fixé sur l’objectif jusqu’à ma dernière photo argentique. Car, outre le relief apporté aux nuages, dés la prise de vue il me permet de voir dans le viseur l’image finale

en noir et blanc…Ou plutôt un camaïeu rose qui, gommant les couleurs, me donne alors l’impression d’être dans l’image, pour la composer avec précision en jouant avec les plages de gris.

Cette possibilité d’éliminer immédiatement le « superflu » conduira à des images de plus en plus dépouillées, comme ces quasi-monochromes (parfois appelés « Pelles), partagés verticalement en

deux surfaces identiques , le plein minéral et le vide de l’azur infini. Chaque fragment de mur s’assombrit vers le bas alors que le ciel, très clair sur l’horizon, est de plus en plus foncé

quand le regard monte vers le zénith, en haut de l’image. Ainsi, la ligne de partage des plans disparaît par moment, à l’endroit où ces plans sont composés d’un gris identique. Devant le mur,

in-situ, je peux donc choisir la place de ce « point de fusion », en bas de l’image (comme pour la « Lune de Montessuy »), au milieu ou parfois en haut.

En 1986, lors des Rencontres arlésiennes, je fais la connaissance de Wolfram Janzer, un architecte/photographe vivant à Stuttgart. Très intéressé par mon port-folio, il m’affirme que mes photos

lui rappelle vraiment ses propres recherches. Il évoque alors une exposition de Geneviève Asse qu’il vient de voir à Paris. Quand je découvre plus tard l’oeuvre de cette peintre bretonne, je

constate effectivement qu’elle et moi, on parcourt d’une oeuvre à l’autre la même figure verticale partagée en deux. A plus grande échelle, les espaces de G. Asse sont composés de bleus subtils,

alors que dans mes photos, ce sont des plages de gris qui sont délimités par la ligne de partage. Dans tous les cas, ces compositions presque abstraites révèlent des lumières captées pour

construire des espaces de silence.

Plus tard, profitant d’un passage à Bologne, j’ai retrouvé ce silence dans les natures mortes de G.Morandi, au musée qui lui est consacré. J’apprécie également Rothko, Frédéric Benrath ou Barnett

Newman. Chez Soulage, j’aime pouvoir immédiatement situer, à sa seule vue, une oeuvre dans son parcours, oeuvre de jeunesse ou plus tardive. Dans ce cas l’évolution de l’oeuvre traduit le

parcours d’un artiste creusant obstinément son sillon toute sa vie, en trouvant à chaque pas une suite quand tout le monde est convaincu qu’il débouchera sur une impasse.

Mon musée imaginaire est ainsi largement occupé par la peinture abstraite, alors que j’ai toujours été convaincu que le dessin constituait ma pratique de prédilection. De bonnes notes en

dessin antique, à l’adolescence, à la maitrise des perspectives architecturales dans un cadre professionnel, j’ai toujours montré une aptitude certaine à reproduire fidèlement la réalité, avec

l’impression cependant de ne pas arriver à y insuffler une vision personnelle originale. Paradoxalement, c’est la photographie, qui a pourtant la réputation de reproduire platement cette réalité,

qui m’a permis d’exprimer un univers personnel. Je considère donc maintenant que je réalise des dessins avec un appareil photo. Même la présence du grain conforte cette impression picturale,

alors qu’il est issu d’un choix de révélateur qui devait me permettre de tendre vers un processus le plus lent possible dans le labo. Cette place consacrée au temps était également prolongé par

de longs moments passés à retoucher mes tirages, alors que la photographie exprime habituellement la vitesse (…Quand une photographie au 1/1000ème est tirée sur papier Ilfospeed).

Pour être bien équipé, on m’avait également conseillé d’avoir trois objectifs : un grand angle, une focale moyenne et un télé objectif, ce qui fût le cas dés le début. Un jour pourtant, voulant

changer d’objectif pour prendre une corniche du Palais de la Foire en contre-plongée, mon grand-angle m’échappe des mains et chute. Brisé et irréparable. Son absence ne m’a pas manqué. A l’usage,

il s’est même avéré superflu. Par la suite, toutes mes photos ont donc été réalisées uniquement avec un objectif de 90 mm, ce qui a sans doute conforté l’homogénéité et la cohérence de mon

parcours photographique.

Dans ses mémoires, une galeriste parisienne affirme « Ce qui différencie vraiment les photographes, c’est ce qu’ils voient ». Effectivement, un jour, après avoir fait une photo et marcher

quelques pas, en me retournant, j’aperçois plusieurs personnes qui se contorsionnent en tous sens pour tenter de voir ce que j’ai pris en photo (… inquiètes d’une anomalie non règlementaire

?).

Un autre photographe m’a aussi affirmé qu’une photographie doit être entièrement composée d’un dégradé de gris, à l’exclusion du blanc et du noir total. A l’inverse, ce docte conseil m’a alors

plutôt incité à intégrer dans mes images des éclats de blanc pur, une lumière crue comme celle que l’on trouve dans certaines peintures de De Chirico ou des romans d’Albert Camus. J’appréciais

cette ambiance surréaliste que j’ai également tenté de traduire avec des vues d’édifices Art Déco, comme le TNP et les gratte-ciel de Villeurbanne. J’ai toujours été fasciné par la capacité de

ces bâtiments des années 30 à capter avec subtilité la lumière naturelle.

Au détour du siècle, j’ai néanmoins dû renoncé à la prise de vue telle que je la pratiquais depuis plusieurs décennies, en arpentant les rues au hasard pendant des heures. Victime d’une maladie

neurologique qui me posait des problèmes d’équilibre quand je regardais à travers l’oeilleton de l’appareil photo, ou pour extraire les tirages des différents bains dans le labo, j’ai dû

interrompre alors ma production argentique.

Mais, quelques temps plus tard, ma quête de lumières remarquables s’est néanmoins poursuivie avec un appareil numérique. En visitant des expositions, dans les musées et les Centres d’Art ,

sensible à la qualité spatiale de ces lieux, mon attention est souvent attirée par leur ambiance lumineuse quand elle est soulignée par les rayons du soleil. Maintenant, je me munie

donc toujours de mon appareil quand je visite un musée et je regarde attentivement les murs et les cimaises entre les oeuvres, au dessus ou plus loin. Ainsi, cela reste un plaisir de

capter, l’espace d’un instant, une lueur fugitive.

Y.H. Février 2021

DE LABORE SOLIS

A Villeurbanne, un pignon très ordinaire est visible depuis un carrefour de la rue de Préssensé. Tourné vers l’Ouest, ce pignon est à l’ombre toute la matinée. Aux beaux jours, à 14h (donc midi à

l’heure solaire), une lumière frisante fait soudainement apparaître dans la partie inférieure de ce mur aveugle un triangle plus lumineux qui s’accentue ensuite au fil des minutes. A peine après

avoir atteint son intensité optimale, à partir de sa base, ce triangle de lumière se remplit alors progressivement d’une ombre qui l’investit totalement.

Arrivé à son terme, ce second mouvement révèle ainsi entre deux triangles sombres un rai de lumière oblique qui s’élargit et s’incline au fil des mois.

Immédiatement, un troisième mouvement s’amorce quand l’ombre occupant la partie supérieure du pignon se rétracte lentement par le bas pour faire progressivement place à une lumière qui inondera

ensuite le pignon durant tout l’après-midi, jusqu’au coucher du soleil.

L’évolution de cette séquence m’a rappelé les horloges astronomiques des cathédrales qui déclenchent chaque heure une scénette animée par des figurines colorées. Sur le pignon, ce jeu d’ombres et

de lumières ne se déroule cependant qu’une seule fois par jour pour marquer le passage entre la pénombre matinale à la luminosité du soleil au zénith.

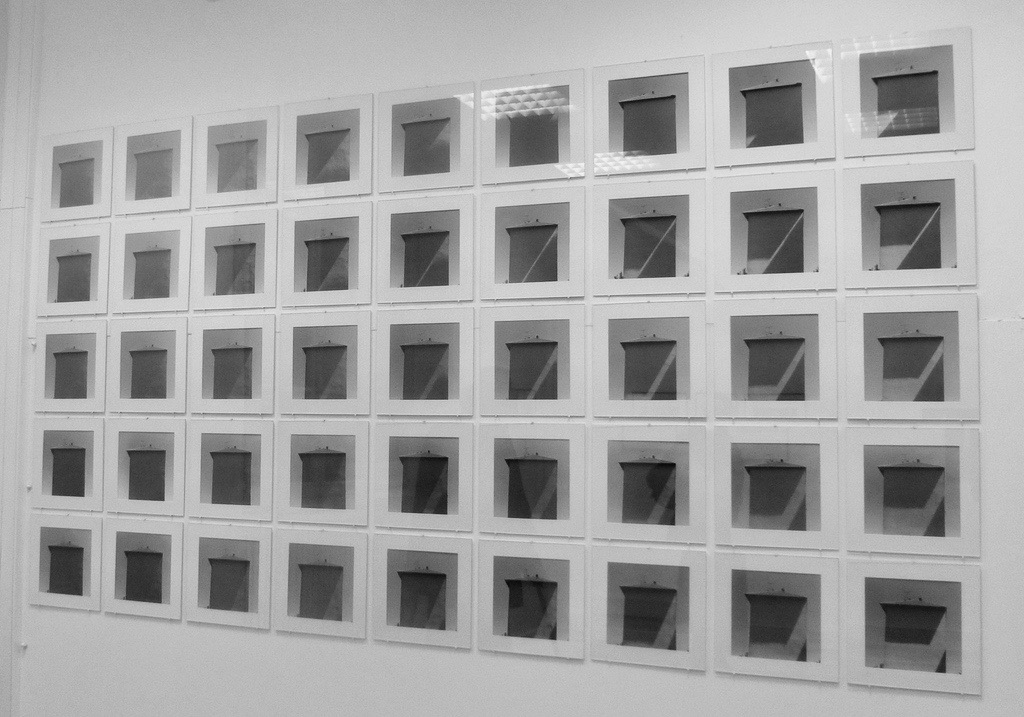

Se déroulant durant une douzaine de minutes elle est donc composée de trois mouvements. Trois photos suffisant pour montrer chacun d’entre eux, j’ai opté pour une série de neuf

photos.

Content de cette composition, je n’ai néanmoins pas été satisfait du résultat à la sortie du labo car, par son cadrage, l’une des photos se démarquait de la série. Cela semblait cependant facile

à résoudre puisqu’il suffisait de retourner à la même heure devant le pignon, ce que je fît rapidement dés que la météo et mon emploi du temps le permettait, soit trois semaines plus tard.

Après tirage, nouvelle surprise puisque le rai de lumière oblique n’avait plus ni la même épaisseur, ni la même inclinaison que la série initiale réalisée un mois plus tôt. Je ne pouvais donc

compléter cette séquence initiale que six mois plus tard, quand le soleil serait revenu à la même position. En attendant, constatant cette évolution donnant une « troisième dimension »

à mon projet, je l’étoffais alors en réalisant une nouvelle séquence chaque mois.

Cette série, qui sera intitulée plus tard « De labore solis », ayant été réalisée sans pied sous l’appareil, pour préserver néanmoins toujours le même cadrage dans l’axe du pignon, j’ai

dû recommencer en me plaçant systématiquement juste devant une plaque d’égoût. Ce fronton prenait alors sa forme la plus minimale, une descente de gouttière disparaissant à gauche, ne laissant

apparaître qu’un oeillet formant un point noir sur les photos, un repère permettant ainsi de conserver une base et une forme permanente du pignon au fil des prises de vue.

La multiplication d’une silhouette toujours identique rappelait ainsi la « pattern painting » contemporaine (comme la répétition infinie d’empreintes d’éponges dans la peinture de

Claude Viallat). Lors de la première exposition lyonnaise de l’ensemble « De labore solis » , cette idée de multiplication d’une forme a été prolongée par des dessins, notamment

pour la conception d’un carton d’invitation sous forme de dépliant.

Puis, m’attardant sur place pour la prise de vue, je découvre que cette séquence originelle est également suivie dans le courant de l’après-midi par d’autres, aussi surprenantes, ce pignon

pouvant alors se parer, partiellement ou en totalité, d’un blanc pur où se dessinent des figures sombres.

Quand un ciel bleu permettait le parcours de ces ombres sur le mur, entre 1990 et 1996, me rendant alors fréquemment in-situ, j’étoffais et complétais les différentes séries. Souvent, choisissant

une heure pour espérer capter le « chainon manquant » d’une série, j’avais la surprise de découvrir sur ce pignon une figure inédite et imprévue. Comme pour une partie du « jeu des

sept familles », en tirant une carte dans l’espoir de finaliser une famille presque complète, mes nouvelles photos en réalité en commençaient une nouvelle qu’il fallait bien sûr compléter

ultérieurement.

Après tirage dans le labo, la suite était aussi ludique et peu scientifique. Etalant les photos, je reconstituais mes séries. Mais, par exemple, deux photos contigües, prises à la même époque de

l’année pour maintenir la cohérence de l’ensemble, pouvaient en réalité avoir plusieurs années d’écart, ce qui est parfois repérable par la taille des arbres sur les images.

Car, au fil du temps, les arbres poussaient et envahissaient progressivement le bas de mes images de chaque côté du bâtiment. La forme murale initiale perdait donc sa pureté originelle.

Dubitatif, j’envisageais alors d’arrêter. Après réflexion, admettant que cette intrusion végétale représentait la vie et le temps qui passe, j’ai néanmoins poursuivi mes prises de vue. Quelque

temps plus tard, un élagage des arbres dans le quartier a écarté ce dilemme.

Pour être exhaustif, il fallait aussi inclure les extrêmes. J’ai donc fait des photos du bâtiment sous la neige ou dans un épais brouillard. Au solstice d’été, j’ai voulu réalisé également la

photo la plus tardive que l’on pouvait faire sans pied.

Pendant longtemps, j’avais pensé que ce pignon restait constamment dans l’ombre en hiver, jusqu’au jour où je me suis souvenu qu’avec le changement d’heure, en cette saison, je devais me rendre

sur place une heure plus tôt. Ainsi je découvris à nouveau d’autres séquences, brèves mais aussi intéressantes que les précédentes, et prolongeant curieusement les mouvements de la grande

série.

Les prises de vue du pignon commencées en 1990, se sont achevées en 1996 quand cette façade aveugle a été progressivement envahie par du lierre. Peu après, l’accès au parking où je me

positionnais pour prendre mes photos a été condamné par une barrière actionnée par un digicode réservé aux locataires. J’ai alors cessé les prises de vue « De labore solis ».

Depuis, par la visite de sites aussi symboliques que la basilique de Vézelay, les cathédrales de Bourges ou Chartres, je découvrais qu’avec mes photos, le pignon ouest de mon HLM villeurbannais

succédait à d’illustres prédécesseurs qui révélaient également la course du soleil. Par exemple, l’implantation choisie pour la basilique de Vézelay permet de voir neuf flaques de lumière dans

l’axe de la nef uniquement le jour du solstice d’été, alors qu’à Bourges, un gnomon encastré au sol de la cathédrale reçoit l’extrémité d’un rayon solaire indiquant également la position la plus

haute du soleil, au solstice d’été.

Complétée par les ultimes séries hivernales, l’intégrale de l’ensemble « De labore solis » a été exposé en 2000 aux Beaux-Arts de Nantes où ont été accrochées les 160 photos qui

composent maintenant cette série.

Il n’existe toujours qu’un seul exemplaire de la « Grande série » complète (45 photos) qui a été présentée par la galerie Thierry Bigaignon à Paris Photo 2019 après avoir été accrochée

au fil des ans dans différents pays européens (France, Allemagne, Suisse, Espagne, Pologne, Rep. tchèque…). Donc jamais vendue dans sa totalité, même si Charles-Henri Favrod a tenté de me

convaincre d’en faire don au musée de L’Elysée quand la série « De labore solis » a été présentée à Lausanne, m’expliquant qu’à son avis cette série devait entrer dans un musée.

J’ai récemment trouvé dans mes archives d’autres tirages que j’ai retouchés à la faveur du temps libre laissé par le confinement. Sous deux formats différents, c’est donc maintenant 400 tirages

« De labore solis » qui ont été signés, référencés et classés dans mes archives ou déposés à Paris.